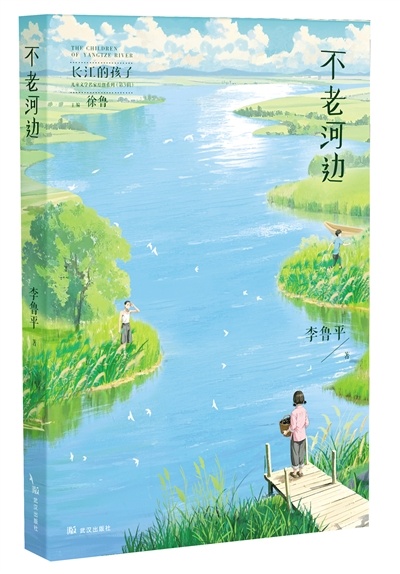

让河流成为幼年回忆的纹理 ——评李鲁平《不老河滨》

陈澜,让河江汉大学人文学院副教授,流成鲁平湖北省作协第三届签约评论家。为幼纹理

裴小娟,评李江汉大学人文学院学科语文专业在读研究生。不老

□陈澜 裴小娟。河滨

在荆楚文学的让河地舆版图中,荆江流域始终是流成鲁平一片充溢神秘颜色的土地。作家李鲁平的为幼纹理长篇小说《不老河滨》,将20世纪中期的评李幼年故事置于这片被水网切开的土地,以三条交织的不老人生轨道为头绪,编织成一曲关于河流、河滨回想与奋斗精力的让河歌曲,以此向家乡、流成鲁平向中华河流文明厚意问候。为幼纹理

① 多线交织的“寻觅”叙事。

小说描绘了少女丁银花、少年小冯和来自上海的少年小魏各自进行“寻觅”的故事。

从个人层面看,丁银花要进行血缘之寻,小冯要进行归途之寻,小魏则要寻觅哥哥的去向。丁银花的寻觅,既是由于对血缘亲情的爱慕,更是源于一个外乡人对取得身份认同的渴求。她在不老河滨的久居,标志着从“北方避祸者”到“不老河人”的身份改变,而这种改变,终究其实并不是靠血缘树立和维系的,而是依托于她在不老河滨长大的进程中发生的情感纠缠。小冯对冯家船的执着寻觅,实则是出于旧有的日子惯性。当他终究承受航运队的收编,并一步步成为船长,标志着传统航运文明向现代文明的转型。小魏失掉双亲后,在沼泽地苦苦寻觅哥哥,这从心思学上看,是人在情感伤口时天性寻求安慰的行为。而他终究没有去投靠哥哥,挑选留在沼泽地开荒,完成了从“上海少年”到“沼泽地主人”的蜕变,与丁银花的蜕变有殊途同归之处,差异在于,他是由于对开荒工作的价值认可,才真实决议留在这块土地上,这是一种来自价值观层面的精力皈依。

从文明层面看,三个少年人在各自寻觅的进程中,连带铺展开了对地域前史的寻觅和回溯。日军侵华的沉痛回想、车福寺的传说、郑家台豆瓣酱的传承、杨家台的贡米传统等等,与三个少年人的日子环绕在一起,个别的寻觅也就有了民族文明寻根的颜色。

从生态层面看,主人公们“寻觅”的进程还牵涉着传统天人合一生态观念的寻回。小说中的三个主人公都是在进行天然改造的一起,也在进行对天然家乡的看护。比方丁银花长大后,参加对血吸虫病的防治和血吸虫患者的救助,本质上是对生态失衡的修正。小魏在开荒中发生了树立生态维护区的想象,表现了现代生态认识的觉悟,后来,成为场长的他将沼泽地的灰鹤、白鹭归入环保项目规划,使人类活动与天然生态构成良性互动,完成了少年时的夙愿。个人、文明和生态三个层面的寻觅,像是源流互动的地下水系,终究在不老河交汇,奔涌出芳华奋斗的赞歌。

以上三个层面的寻觅是经过三条头绪并行的叙事结构展示给小读者的。丁银花、小冯、小魏的命运彼此交织,三个人的少年阅历与晚年回想彼此交织,供给了互证互补的多元视角。

② 博物学视界下的河流文明图谱。

李鲁平是一个有着惊人博物学常识储藏的作家,这一点在《不老河滨》中得到了充沛的展示。小说触及前史学、地舆学、民俗学、植物学、动物学、病理学、水利工程学等多个学科范畴,从河流中鱼类的罗列,到沼泽地植物的辨别,到对血吸虫病防治的阐明,到水利工程前史演化的记叙,言外之意处处是精准的细节复原,透露出作者对此地景物的深化调查和对此地前史的厚实调研。在天然生态方面,作家不只描绘了荆江流域生物的外在形状,还提醒其内涵的生态系统,特别着重动植物与人类日子的深层相关。例如丁银花的父亲用蒿草驱虫的细节,既展示了传统医药常识,又暗示了人与天然的调和共生。在地舆与水利方面,小说中所勾勒的荆江河道变迁的前史头绪与人物命运开展紧密结合,冯船长参加的东港湖清淤、魏场长投身的开荒运动,既是国家建设的前史回想,也是个别生命的重要里程碑。在当地前史和民俗文明方面,车福寺的传说、杨家台与郑家台的恩怨、龙舟赛的前史演化……种种文明元素被置于当地开展的历时书写中,例如将郑家台豆瓣酱的制造工艺与楚文明相关,由此将日常饮食提升到文明传承的高度,展示楚地文明的共同魅力。对荆江流域的天然生态与人文前史的深度书写,凸显了叙事的质感,使得小说所描绘的半个多世纪前的儿童日子,变得真实可信,协助今日的小读者敏捷跨过绵长韶光,沉浸到小说描绘的场景中去。

当一部儿童文学作品富含着如此渊博的常识信息,作家如何将常识元素和故事元素结合起来,就变成了检测作家艺术技法的难题。一旦没有处理好,常识变成硬融入,就有了强行说教的嫌疑,关于儿童读者来说,阅览的趣味性就会削减,小说也就难以到达预期的传达作用。面临荆江流域杂乱的天然与人文常识,李鲁平采用了一种“软硬兼施”的办法,以童趣为溶剂软化常识的硬度,以此取得常识性和趣味性的平衡。他笔下的种种常识元素,要么是作为环境描绘而隐性植入,要么便是和夸大、搞笑或具有传奇性的叙事元素交叉呈现。以开篇对依靠着不老河生计的鱼类和鸟类的介绍为例,作者在历数了几十种动物的称号品种后,遽然话锋一转,用“看看,这是一个多么热烈的国际”作为过渡句,引出乾隆下江南时夜宿不老河的民间传说,说乾隆被吵得睡不着觉,命令青蛙禁绝再叫,而青蛙们公然从此也不再叫了。这一段传说充溢着不羁的想象力,恰是小读者们所喜爱的桥段。又如,在叙述水利工程时,他奇妙嵌套了少年小魏与一只通人道的灰鹤相遇的故事,人与鸟的友情写得动人心弦。这种“常识加故事”的夹心结构,好像给谨慎的博物志裹上糖衣,孩子们既能在“青蛙听圣旨”的奇想中记住动物称号,也能在“灰鹤与人结交”的故事中更深刻地舆解生态维护的含义。

③ 散文诗式的言语与抒发哲学。

小说的言语,既要具有作家个人的特征,塑造出作家独一份的美学面貌,还要符合叙事的体裁,与叙事内容相匹配,更要充沛考虑到读者的阅览品尝和体会。《不老河滨》聚集荆江流域,夸姣丰饶的天然环境和前史悠长的楚文明赋予了这片土地以浪漫的诗性气质,因而,李鲁平在保留了本身用词精准、简练爽性的言语特征的基础上,融入了散文诗的写法,以到达叙事轻捷、简明易懂,一起又美丽隽永的言语表达作用。例如,对清晨的不老河的风光描绘:“晨雾像一层薄纱,悄悄笼罩着河面,远处的芦苇在雾中若有若无,似乎一幅水墨画卷。”作者敏锐地捕捉天然之美,并用细腻的笔触进行复原,所描绘的河流晨雾图既静寂崇高,又内含生命的律动。

在叙事节奏上,小说呈现出舒缓的抒发特质。作家有意淡化剧烈的情节抵触,转而专心于场景的营建与气氛的烘托。例如,在丁银花脱离养父去寻觅生母的华章中,关于她与养父的不合,一笔带过,要点描写她脱离养父时,坐在“一条满载稻草、芦席和芦苇的木船”的船头入迷的画面。丁银花在养父和生母之间两难的剧烈心思奋斗,被这种“慢叙事”淡化成一股萦绕在言外之意的美丽忧虑心情。

在修辞方面上,作家密布地使用了很多的比方和拟人方法,打破了“物”与“我”的边界,使得河流、动物、植物、甚至于前史回想都似乎具有了主体毅力。河流“不老”,成为逾越个别生命的永久存在,承载着前史回想;沼泽地具有了“心跳”,擂响了开荒运动的战鼓,见证着年代改变;静立的灰鹤“像求仙修道的信徒”,深思的姿势浸透哲学深意,激发了小魏关于人与天然联系的思辨。人类与天然、与其他生命休戚相关的生态观念,也就这样经过润物细无声的方法,滋润到了小读者的心里。

《不老河滨》的共同魅力,在于它找到了儿童文学的“水之道”:像河流相同容纳,让常识、情感、哲思在童趣的河槽里自在流动;像水波相同轻盈,让沉重的前史回想在童真的折射下勃发光荣;像水源相同温润,让生态认识、文明认同、生命哲思如细密春雨,滋补小读者的精力土壤。它又如河面上的扁舟,载着小读者溯流而上,在荆江流域的前史褶皱里探寻20世纪中期同龄人生长的故事,将今世儿童的精力国际,与庞大的年代经历、悠远的前史回想和悠长的文明传统对接,中华文明传承的河流由此才干滔滔不歇。

(责任编辑:焦点)

-

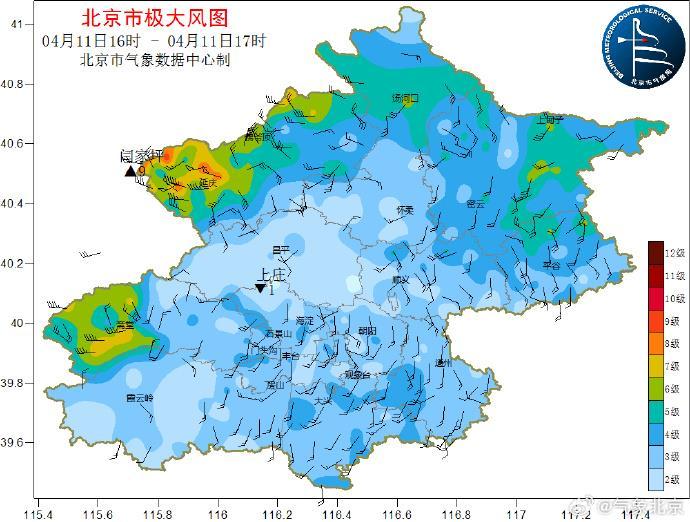

依据最新气象观测,现在劲风区已开端影响北京市延庆、门头沟的西部山区,17时最劲风速出现在延庆闫家坪,为23.3米/秒9级)。劲风预告:估计未来1小时劲风区持续向东南方向扩展,将影响北京市昌平、房山、门

...[详细]

依据最新气象观测,现在劲风区已开端影响北京市延庆、门头沟的西部山区,17时最劲风速出现在延庆闫家坪,为23.3米/秒9级)。劲风预告:估计未来1小时劲风区持续向东南方向扩展,将影响北京市昌平、房山、门

...[详细]

-

夏天防晒,不少人只重视皮肤,却疏忽了眼睛这个简单老化的器官。外出佩带太阳镜,除了能阻挠扎眼的阳光,更重要的是,这种习气还有助于防备多种眼病。专家告知你紫外线对眼睛有哪些损害,并教不同人群挑选合适自己的

...[详细]

夏天防晒,不少人只重视皮肤,却疏忽了眼睛这个简单老化的器官。外出佩带太阳镜,除了能阻挠扎眼的阳光,更重要的是,这种习气还有助于防备多种眼病。专家告知你紫外线对眼睛有哪些损害,并教不同人群挑选合适自己的

...[详细]

-

为了让非物质文明遗产融入现代生活,丰厚青少年暑期文明生活,蜀山区非物质文明遗产维护中心特开设为期一个月的“少儿暑期非遗体会”课程,已面向社会招收了45名学员。此次开设的课程为扇

...[详细]

为了让非物质文明遗产融入现代生活,丰厚青少年暑期文明生活,蜀山区非物质文明遗产维护中心特开设为期一个月的“少儿暑期非遗体会”课程,已面向社会招收了45名学员。此次开设的课程为扇

...[详细]

-

夏天防晒,不少人只重视皮肤,却疏忽了眼睛这个简单老化的器官。外出佩带太阳镜,除了能阻挠扎眼的阳光,更重要的是,这种习气还有助于防备多种眼病。专家告知你紫外线对眼睛有哪些损害,并教不同人群挑选合适自己的

...[详细]

夏天防晒,不少人只重视皮肤,却疏忽了眼睛这个简单老化的器官。外出佩带太阳镜,除了能阻挠扎眼的阳光,更重要的是,这种习气还有助于防备多种眼病。专家告知你紫外线对眼睛有哪些损害,并教不同人群挑选合适自己的

...[详细]

-

第五届中国世界消费品博览会,将于4月13日在海南开幕,本届消博会主题为“同享敞开机会,共创美好生活”。现在,展馆展位建立作业已进入结尾,估计明日11日)展品连续出场安置。展馆展位建立收尾 明日展品连续

...[详细]

第五届中国世界消费品博览会,将于4月13日在海南开幕,本届消博会主题为“同享敞开机会,共创美好生活”。现在,展馆展位建立作业已进入结尾,估计明日11日)展品连续出场安置。展馆展位建立收尾 明日展品连续

...[详细]

-

2022年上半年,泰康人寿立异的超级体会式营销形式引发商场火热反应,上半年超体全场景观赏量打破200万人次。超体放量,带动泰康人寿新单价值增速抢先商场,助推美好有约、HWP人力跑出前史最快速度,查验了

...[详细]

2022年上半年,泰康人寿立异的超级体会式营销形式引发商场火热反应,上半年超体全场景观赏量打破200万人次。超体放量,带动泰康人寿新单价值增速抢先商场,助推美好有约、HWP人力跑出前史最快速度,查验了

...[详细]

-

中信银行马鞍山分行党委与和县善厚镇皂角村党总支联合展开“村庄复兴”主题党日活动

7月26日上午,中信银行马鞍山分行党委前往分行定点帮扶村和县善厚镇皂角村,与皂角村党总支展开村庄复兴主题党日活动。中信银行马鞍山分行党委书记胡东行长,党委委员陈小弟副行长、善厚镇皂角村党总支第一书记陈

...[详细]

7月26日上午,中信银行马鞍山分行党委前往分行定点帮扶村和县善厚镇皂角村,与皂角村党总支展开村庄复兴主题党日活动。中信银行马鞍山分行党委书记胡东行长,党委委员陈小弟副行长、善厚镇皂角村党总支第一书记陈

...[详细]

-

中信银行六安分行联合六安市反电诈中心展开“断卡”举动专题训练会

为从源头遏止银行卡不合法生意行为,有用防备和冲击电信网络新式违法违法,净化金融用卡环境,7月21日中信银行六安分行联合六安市反电诈中心在分行视频会议室举行“断卡”举动专项训练会

...[详细]

为从源头遏止银行卡不合法生意行为,有用防备和冲击电信网络新式违法违法,净化金融用卡环境,7月21日中信银行六安分行联合六安市反电诈中心在分行视频会议室举行“断卡”举动专项训练会

...[详细]

-

春日清晨,C881次高原复兴号动车组沿着拉林铁路穿行于雪山峡谷之间时,能够看到窗外的野桃花如粉色云霞般漫山开放。车厢内,藏族阿妈与背着相机的旅人一起望向窗外,桃花遍野,雪山迎光。C881次高原复兴号动

...[详细]

春日清晨,C881次高原复兴号动车组沿着拉林铁路穿行于雪山峡谷之间时,能够看到窗外的野桃花如粉色云霞般漫山开放。车厢内,藏族阿妈与背着相机的旅人一起望向窗外,桃花遍野,雪山迎光。C881次高原复兴号动

...[详细]

-

为活跃贯彻执行党中央、国务院,以及省、市“稳经济大盘”的各项决议计划布置,中信银行六本分行活跃展开“进园区、进大街、进社区、进城镇、进商圈”活动,面向企

...[详细]

为活跃贯彻执行党中央、国务院,以及省、市“稳经济大盘”的各项决议计划布置,中信银行六本分行活跃展开“进园区、进大街、进社区、进城镇、进商圈”活动,面向企

...[详细]

天山南北·驼铃新声|天山脚下春耕忙 万亩旱田焕新颜

天山南北·驼铃新声|天山脚下春耕忙 万亩旱田焕新颜 合肥市五十中学天鹅湖教育集团:保护美丽绿轴 共创清洁高地

合肥市五十中学天鹅湖教育集团:保护美丽绿轴 共创清洁高地 “过路站”晋级为激活消费“流量暗码” “交通+农文旅商”解锁开展新业态

“过路站”晋级为激活消费“流量暗码” “交通+农文旅商”解锁开展新业态 合肥分行成功上线全行首个“建造资金监管及建筑工人权益保障系统”

合肥分行成功上线全行首个“建造资金监管及建筑工人权益保障系统” 各地一批严重工程有序推动

各地一批严重工程有序推动